Das PIX Beastie ist mehr als ein neues Elektrofahrzeug – es ist ein Statement für eine urbane Mobilität, die radikal kompakt, ressourcenschonend und technologisch mutig gedacht ist. Statt klassische Karosserien zu elektrifizieren, setzt Beastie auf eine organisch anmutende, skelettartige Struktur mit 3D-gedrucktem Unibody, generativem Design und konsequentem Leichtbau. Ziel: maximale Effizienz im Stadtverkehr, minimaler Flächenverbrauch, hohe Gestaltungsfreiheit – und ein Look, der Zukunft buchstäblich sichtbar macht.

Seine Bühne: die IAA Mobility 2025 in München. Dort präsentierte sich das Micro-EV als auffälliger Kontrast zu SUV-Schwergewichten. Das Beastie ist bewusst klein, wendig, reduziert – und damit genau das, was dicht bebaute Metropolen brauchen. Zwei Sitze, citytaugliche Reichweiten, modulare Varianten (offen/geschlossen) und eine Fertigung, die die Regeln der Fahrzeugentwicklung neu sortiert.

Frontalansicht des PIX Beastie: runde LED-Scheinwerfer, futuristische Leichtbauoptik und auffälliges Micro-EV-Design

Bild-Quelle: PIX Beastie

Positionierung: Was Beastie sein will – und was nicht

Beastie ist kein Langstreckenfahrzeug, kein Autobahn-Dauerläufer und keine Familienkutsche. Es ist der ultrakompakte Stadtprofi für kurze Wege, hohes Parkdruck-Umfeld, Sharing-Flotten, Tourismusareale und Campusse. Der Fokus liegt auf geringem Gewicht, einfacher Handhabung, niedrigen Betriebskosten und einem Materialspar-Design, das Nachhaltigkeit nicht verspricht, sondern konstruktiv erzwingt.

Technische Daten des PIX Beastie

| Merkmal | Details |

|---|---|

| Struktur/Chassis | 3D-gedrucktes Unibody-Chassis (Metall/Leichtbau), biomimetisch generiert |

| Designprinzip | Generatives Design, Topologie-Optimierung, materialeffiziente Geometrien |

| Sitzplätze | 2 (nebeneinander oder tandem) |

| Einsatzgebiet | City, Carsharing, Tourismus, Campus, Mikrologistik |

| Varianten | Offen, halbgeschlossen, geschlossen |

| Antrieb | Elektrisch, rekuperatives Bremsen |

| Reichweite | 60–150 km (urbaner Korridor) |

| Homologation | L-Klasse (L6e/L7e) oder Kleinserie |

PIX Beastie Elektro-Microcar in futuristischem 3D-gedruckten Design – Seitenansicht mit klar sichtbarer Leichtbau-Struktur.

Bild-Quelle: PIX Beastie

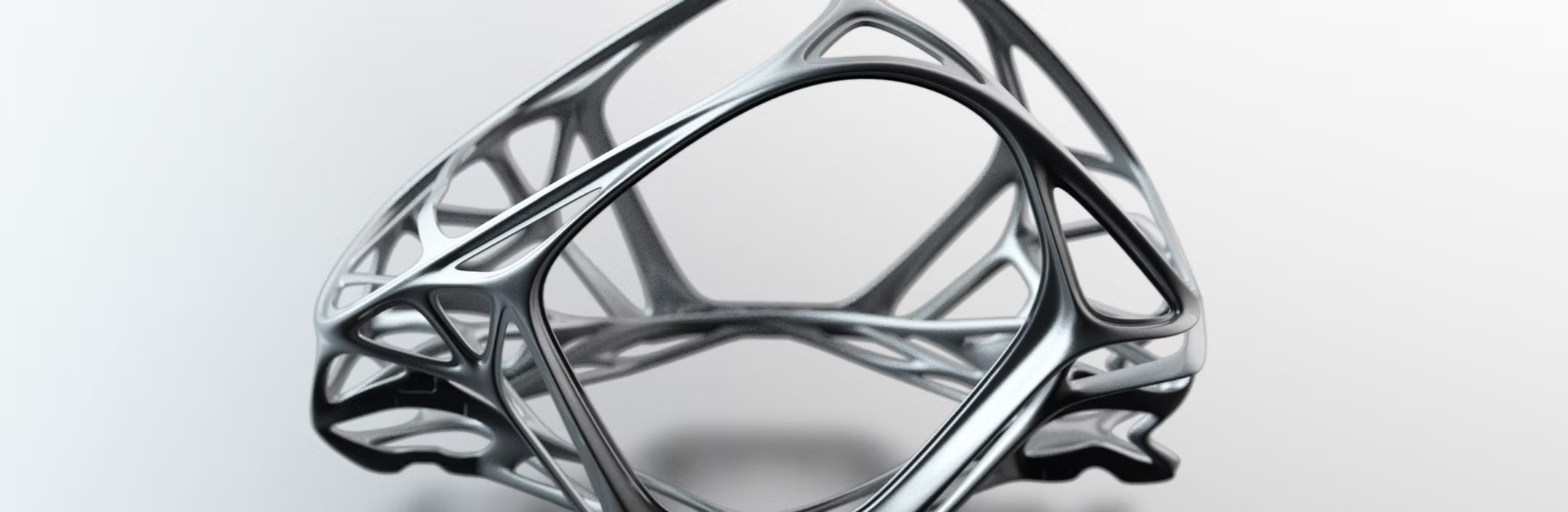

Design im Detail: Wenn Statik zur Ästhetik wird

Die organische Trägerstruktur ist kein Showeffekt, sondern Ergebnis von Simulationen und Optimierung. Knotenpunkte leiten Kräfte, Streben folgen Lastpfaden, Materialanhäufungen entstehen nur dort, wo sie statisch nötig sind. Das ist die logische Konsequenz aus Topologie-Optimierung und generativem Design. Die Formsprache erinnert an Skelette und knöcherne Strukturen – ein Look, der Aufmerksamkeit erzeugt und gleichzeitig die Philosophie dahinter offenlegt: Design ist Funktion.

Fertigung & Nachhaltigkeit: Effizienz durch Reduktion

3D-Druck in Metall erlaubt komplexe, integrale Bauteile mit reduzierter Teileanzahl. Wo klassische Karosserien Bleche formen, fügen, versiegeln, verschrauben und lackieren, setzt Beastie auf weniger Bauteile, weniger Fügestellen, weniger Material. Das spart Prozessschritte, minimiert Verschnitt und eröffnet Upgrade-Optionen. Nachhaltigkeit entsteht hier nicht erst beim Laden, sondern bereits in der Konstruktion.

Urbaner Praxiseinsatz: Wo Beastie glänzt

-

Parkraum: Minimal footprint, passt in kleinste Lücken.

-

Stadttempo: Optimiert für Beschleunigung auf kurzen Distanzen.

-

Energiebedarf: Kleinere Batterien, geringere Kosten.

-

Sharing: Auffälliges Design senkt Hemmschwellen.

-

Campus/Resort: Sichtbarkeit und einfacher Betrieb.

IAA-Auftritt: Warum Beastie heraussticht

Auf der IAA Mobility 2025 stand Beastie als Kontrapunkt zu großformatigen, reichweitenstarken Premium-EVs. Reichweiten über 400 km sind in Städten irrelevant – entscheidend sind Sichtbarkeit, Einfachheit und Kosten. Beastie demonstrierte, wie Designradikalität und Technikdisziplin zusammenfinden.

Wirtschaftlichkeit

Beastie zielt auf niedrige TCO: kleines Batteriepaket, reduzierte Komplexität, einfache Wartung, potenziell günstige Versicherungs- und Steuerklassen. Betreiber profitieren von Austauschbarkeit und kurzer Standzeit.

Herausforderungen

-

Homologation: EU-Zulassung muss zur Architektur passen.

-

Skalierung: 3D-Druck ist teuer, Serienfertigung muss hybrid ergänzt werden.

-

Wetter: Offene Version nur bedingt für Europa.

-

Akzeptanz: „Klein“ muss als „smart“ verstanden werden.

Vergleich zu anderen Micro-EVs

Im Spektrum von Renault Twizy bis Citroën Ami positioniert sich Beastie klar futuristischer, nachhaltiger und stärker designgetrieben. Es ist weniger „praktisches Stadtauto“, mehr „ikonisches Statement“, das Betreiber nutzen können, um sich abzuheben.

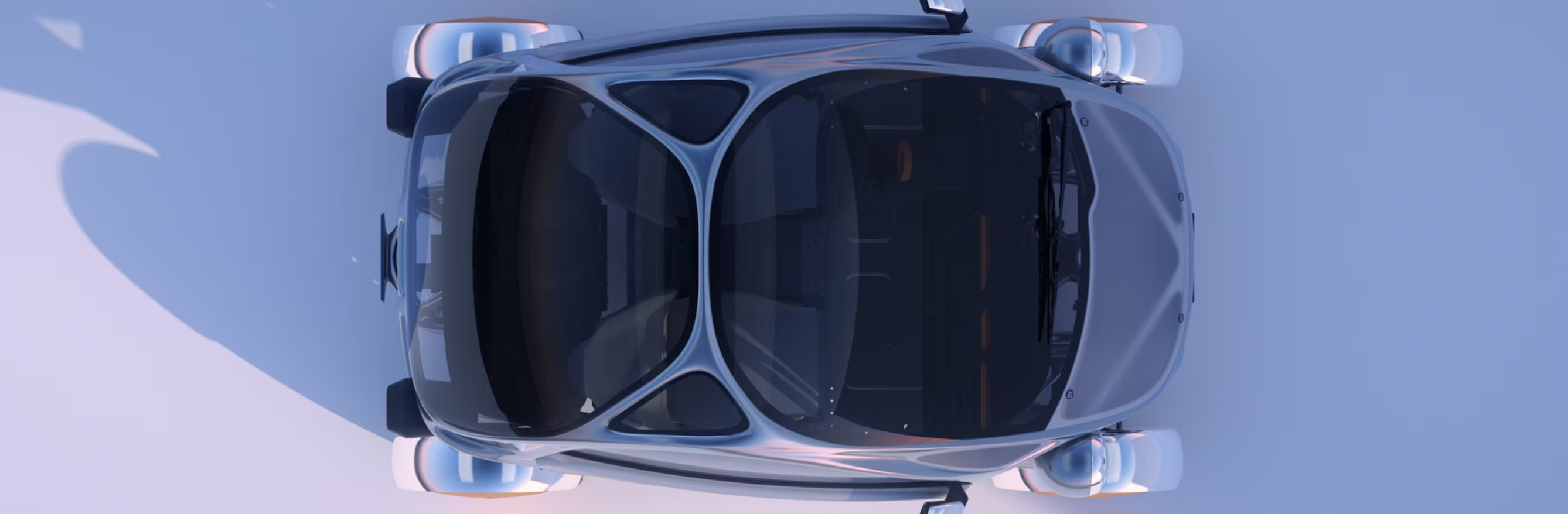

Draufsicht auf das PIX Beastie: kompakte Abmessungen, transparente Dachfläche und auffällige skelettartige Rahmenelemente.

Bild-Quelle: PIX Beastie

Fazit – Das große Praxis-Resümee zum PIX Beastie

Das PIX Beastie ist kein gewöhnliches Elektrofahrzeug. Es ist ein Konzept, das bewusst gegen den Strom schwimmt – weg von „immer größer, immer schneller“ und hin zu „genau so groß wie nötig, so effizient wie möglich“. Dieses Fazit betrachtet das Fahrzeug nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich, wirtschaftlich und psychologisch – und erklärt, warum das Beastie in vielerlei Hinsicht ein Gamechanger sein kann, aber auch, wo die Grenzen und Herausforderungen liegen.

1. Der Perspektivwechsel: Von der Autobahn in die Innenstadt

Der Automarkt hat sich über Jahrzehnte an der Autobahnlogik orientiert: Reichweite, Geschwindigkeit, Komfort auf langen Strecken. Doch die Realität vieler Menschen ist eine andere. Die Mehrheit der Fahrten im Alltag sind Kurzstrecken von wenigen Kilometern. Hier entfaltet das Beastie sein Potenzial: ein Fahrzeug, das für 90 % der Fahrten ideal dimensioniert ist.

Es ist der Gegenentwurf zum SUV – nicht durch Marketing, sondern durch echte technische Reduktion. Genau das macht es spannend: Statt die alte Logik zu elektrifizieren, wird eine neue Logik geschaffen.

2. Nachhaltigkeit durch Materialintelligenz

Viele E-Autos werben mit Null-Emissionen im Betrieb, doch ihre Herstellung bleibt ressourcenintensiv. Das Beastie setzt früher an: im Chassis selbst. Durch 3D-Druck, generatives Design und Topologie-Optimierung wird Material dort eingespart, wo es nicht gebraucht wird.

Das reduziert nicht nur Gewicht, sondern auch CO₂-Emissionen in der Produktion. Damit wird Nachhaltigkeit zum strukturellen Prinzip – nicht zur Marketinghülle. In einer Zeit, in der regulatorische Vorgaben (wie CO₂-Bilanzen über den gesamten Lebenszyklus) immer wichtiger werden, ist das ein echtes Alleinstellungsmerkmal.

3. Urbane Flächenlogik: Weniger Platz, mehr Stadt

Städte leiden an Platzmangel. Ein SUV blockiert Stellfläche für zwei oder drei Micro-EVs. Das Beastie dreht dieses Verhältnis um: Mit ultrakompakten Abmessungen nutzt es die wertvollste Ressource der Stadt – Fläche – maximal effizient.

Für Kommunen bedeutet das: Sie können mit Beasties doppelt oder dreifach so viele Stellplätze ausweisen, ohne zusätzlichen Raum zu schaffen. Für Betreiber wie Carsharing-Dienste steigert das die Auslastung, da Fahrzeuge leichter gefunden und abgestellt werden können. Für Privatnutzer bedeutet es weniger Stress bei der Parkplatzsuche.

4. Wirtschaftlichkeit: Total Cost of Ownership als Schlüssel

Gerade für Betreiber ist die TCO-Logik entscheidend. Das Beastie spart Kosten durch:

-

kleine Batterie (günstiger, leichter, schneller zu laden),

-

geringeren Energiebedarf (pro km deutlich niedriger als bei herkömmlichen E-Autos),

-

modulare Bauweise (defekte Teile können einzeln ersetzt werden),

-

potenziell günstigere Versicherungsklassen (je nach Homologation).

Das macht es interessant für Sharing-Flotten, Tourismusanbieter und Campusbetreiber, die nicht den „einen großen Wagen“ suchen, sondern viele kleine, günstige, einfach nutzbare Fahrzeuge.

5. Psychologische Barriere: „Ein Auto muss groß sein“

Hier liegt eine der größten Herausforderungen. Viele Menschen sind sozialisiert mit dem Gedanken: „Größe = Sicherheit = Status“. Ein ultrakompaktes Fahrzeug wirkt in dieser Logik schwach oder unvollständig. Doch Trends ändern sich. Junge Generationen sehen Nutzung statt Besitz als attraktiv. Für sie zählt der Zweck, nicht die Größe.

Wenn Beastie richtig positioniert wird – als cooles, urbanes, smartes Statement – kann es diese Barriere durchbrechen. Besonders im Carsharing- und Tourismusumfeld ist das Fahrzeug nicht nur Mittel zum Zweck, sondern auch ein Erlebnisobjekt, das man gerne ausprobiert.

6. Vergleich mit bestehenden Micro-EVs

Es gibt bereits Fahrzeuge in dieser Kategorie, etwa den Renault Twizy oder den Citroën Ami. Doch während diese Modelle eher pragmatisch gestaltet sind, geht Beastie einen Schritt weiter:

-

Design: ikonisch und futuristisch, nicht utilitaristisch.

-

Fertigung: 3D-Druck statt klassischer Blechbauweise.

-

Nachhaltigkeit: weniger Material, weniger Bauteile.

-

Wirkung: mehr „Wow-Faktor“ und Medienaufmerksamkeit.

Gerade im Marketing ist das wichtig: Ein Fahrzeug, das auffällt, verkauft sich in Flottenumgebungen besser, weil es sichtbar ist und Markenbindung erzeugt.

7. IAA Mobility 2025: Signalwirkung

Die Präsentation auf der IAA Mobility war kein Zufall. Dort, wo die großen Hersteller mit immer schwereren Premium-EVs glänzen wollten, setzte Beastie ein Gegensignal.

Das war strategisch klug: Wer ein radikales Konzept präsentiert, braucht die größte Bühne – und die IAA bot genau das. Viele Besucher nannten Beastie das „Instagramm-Highlight“ der Messe, weil es auffiel, anders war und Diskussionen anregte. Genau das braucht ein Konzept, das Märkte verschieben will: Aufmerksamkeit.

8. Betreiber-Use-Cases: Campus, Tourismus, Sharing

Das Beastie entfaltet seine Stärken vor allem dort, wo klassische Fahrzeuge unpraktisch sind:

-

Universitäten: kostengünstiger Transport auf dem Campus.

-

Freizeitparks & Resorts: auffälliges, nachhaltiges Shuttle.

-

Innenstadt-Carsharing: Fahrzeuge leicht abzustellen und sofort erkennbar.

-

Smart Cities: Pilotprojekte zur Reduktion von Stau und Emissionen.

Hier kann es auch als Leuchtturmprojekt dienen, das mediale Wirkung erzeugt und politische Ziele unterstützt.

9. Herausforderungen: Realität trifft Vision

Natürlich gibt es Stolpersteine:

-

Homologation: Ob L-Klasse oder Kleinserie – die rechtliche Einordnung bestimmt die Ausstattung.

-

Wettertauglichkeit: Für Mitteleuropa braucht es geschlossene Varianten.

-

Serienkosten: 3D-Druck ist teuer, Serienfertigung muss hybrid ergänzt werden.

-

Kundenerwartung: Komfort darf minimalistisch sein, aber nicht unpraktisch.

PIX Moving muss hier pragmatisch sein: radikal im Design, pragmatisch in der Umsetzung.

10. Chancen für die Zukunft

Wenn Beastie gelingt, könnte es Vorbild für eine neue Generation von Stadtautos werden. Nicht größer, nicht schneller, sondern smarter. Städte weltweit suchen nach Lösungen für Stau, Emissionen und Flächenknappheit. Ein Fahrzeug, das von Grund auf dafür entwickelt wurde, kann diese Lücke füllen.

Es könnte auch neue Märkte erschließen – vom Campus-Transport bis hin zu touristischen Erlebnisfahrten. Der Schlüssel wird sein, ob es gelingt, die Vision in eine alltagstaugliche Serie zu übersetzen.

11. Gesamtbewertung

Das PIX Beastie ist mutig, anders, konsequent – und genau deshalb relevant. Es wird nicht jeden überzeugen, aber es muss auch nicht. Es reicht, wenn es die richtige Zielgruppe anspricht: Betreiber, Städte, urbane Nutzer, die eine Alternative zum Status-Quo suchen.

Wenn die Balance zwischen Designradikalität und Alltagstauglichkeit gelingt, kann Beastie mehr sein als nur ein Konzept – es kann zum ikonischen Gesicht einer neuen urbanen Mobilität werden.

Fazit in einem Satz

Das PIX Beastie ist kein Auto für alle, sondern genau das richtige Fahrzeug für diejenigen, die in der Stadt weniger Platz, weniger Kosten und weniger Kompromisse wollen – und mehr Sichtbarkeit, mehr Nachhaltigkeit und mehr Mut zur Zukunft.

Rahmenkonstruktion des PIX Beastie: generativ entworfenes, topologie-optimiertes 3D-gedrucktes Unibody-Chassis.

Bild-Quelle: PIX Beastie

FAQs zum PIX Beastie

1. Was ist das PIX Beastie?

Ein ultrakompaktes, elektrisches Micro-EV mit 3D-gedruckter Struktur, optimiert für urbane Mobilität.

2. Für wen ist es gedacht?

City-Pendler, Sharing-Flotten, Tourismus und Campusse.

3. Wie viele Personen passen hinein?

Zwei, um Gewicht und Größe gering zu halten.

4. Welche Reichweite hat es?

Je nach Batterie 60–150 km, ideal für die Stadt.

5. Ist es autobahntauglich?

Nein, Fokus liegt auf Stadteinsatz.

6. Wann startet der Verkauf in Europa?

Nach Homologation und Pilotprojekten.

7. Wie viel wird es kosten?

Preis hängt von Stückzahl und Batterie ab, Ziel: niedrige Gesamtkosten.

8. Welche Materialien werden verwendet?

3D-gedruckte Leichtmetallstrukturen plus Module.

9. Was bedeutet generatives Design?

Algorithmen erzeugen Strukturen entlang von Lastpfaden.

10. Warum sieht es skelettartig aus?

Weil Tragwerk und Optik identisch sind.

11. Gibt es geschlossene Versionen?

Ja, für mitteleuropäische Märkte vorgesehen.

12. Wo wurde es vorgestellt?

IAA Mobility 2025 in München.

13. Wie wird geladen?

Per AC-Ladung, kurze Ladezeiten durch kleine Batterie.

14. Ist es für Carsharing geeignet?

Ja, hohe Sichtbarkeit und einfache Bedienung.

15. Welche Sicherheitsfeatures gibt es?

Basisfeatures je nach EU-Klasse, Gurte, Licht, Struktur.

16. Wie nachhaltig ist die Produktion?

Sehr – weniger Teile, weniger Material, weniger Abfall.

17. Wird es in Serie produziert?

Pilotserien geplant, Skalierung im Aufbau.

18. Unterschied zum Renault Twizy?

Futuristisches Design, generativer Leichtbau, höhere Sichtbarkeit.

19. Welche Höchstgeschwindigkeit erreicht es?

Stadtangepasst, abhängig von der gewählten Fahrzeugklasse.

20. Ist es ein Auto oder Leichtfahrzeug?

Ein Micro-EV im L-Klassen-Bereich.

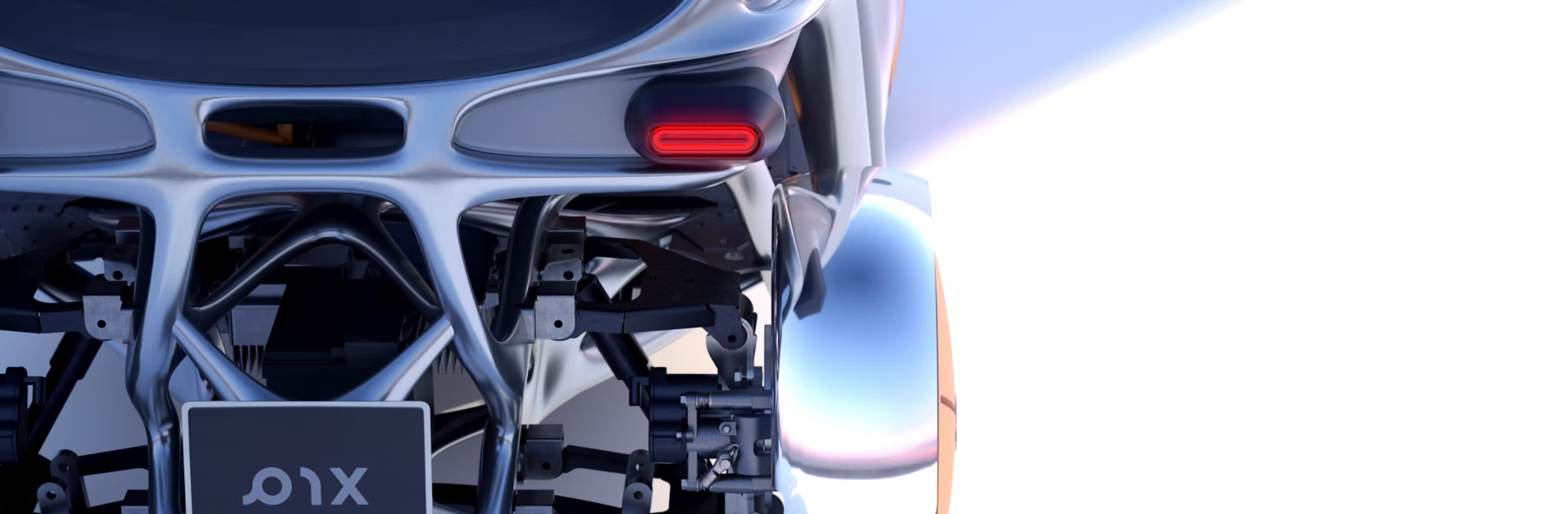

Heckansicht des PIX Beastie: organisches Rahmendesign mit offenen Leichtbau-Elementen und markanten LED-Rückleuchten

Bild-Quelle: PIX Beastie